Et mes fesses, elles sont roses, mes fesses ?

19 juin, 2016

C’est très compliqué, d’expliquer pourquoi dépister un cancer ne sauve pas forcément de vies, et pourquoi ne pas dépister peut parfois le faire.

D’abord parce que c’est tout à fait contre intuitif.

C’est facile, joli et surtout rassurant de se dire « On passe un examen pour chercher un cancer, pis si on en trouve un on peut le traiter avant qu’il ne soit trop tard. » C’est super séduisant, ça paraît absolument logique. Alors qu’expliquer le contraire, c’est relou, ça demande des maths et des stats et des raisonnements chiants. Et puis on n’a pas très envie d’y croire, même quand on a tout lu avec les sourcils froncés et tout compris. On a vite envie de revenir à la logique intuitive, de dire « Oui ok c’est bien beau tout ça mais c’est rien que des stats, et moi je ne suis pas une stat. »

Ensuite parce que c’est la seule partie visible de l’iceberg.

On connait tous, de près ou de loin, quelqu’un qui a été sauvé par le dépistage d’un cancer.

On a tous un exemple pour dire « Oui bah peut-être mais en attendant, si ma tante avait pas passé de mammographie, on aurait jamais trouvé son cancer et maintenant elle va très bien et elle est très reconnaissante qu’on lui ait sauvé la vie » ou malheureusement pour dire « Oui bah peut-être mais en attendant, ma tante s’est pas fait dépister et elle a eu un cancer et elle est morte. »

Et ça fausse la vision.

Parce que précisément on ne peut voir que ça : on ne peut voir que ce qui se passe, et on ne peut pas voir ce qui ne se passe pas. Du coup, aucun patient ne viendra jamais me dire « Ohlala docteur merci tellement de ne pas m’avoir dépisté quand j’avais 60ans, je ne serais plus là pour vous remercier si vous l’aviez fait », parce qu’on ne peut pas savoir.

Et ça renforce encore cette impression intuitive que le dépistage, ça doit forcément marcher : c’est absolument logique que ça marche ET on a des exemples sous les yeux de gens pour qui tout porte à croire que ça a marché.

Et pourtant, en médecine, on essaie de baser nos attitudes sur des faits, sur des études.

Avant de donner un médicament, on essaie de prouver qu’il est efficace, et qu’il apporte le plus souvent plus de bien que de mal quand on le prescrit. (Bon, on foire souvent, hein. Mais dans l’idée, on est censés essayer de le faire.)

C’est la « balance bénéfice-risque ». On essaie de fonctionner comme ça le plus souvent possible, parce que précisément les « Moi j’ai l’impression que ça marche sur mes patients » et les « Ca semblerait logique que ça marche donc ça devrait marcher », bin c’est pas suffisant.

Et hélas, on a de plus en plus de grosses études, avec des gros effectifs et des longues années de recul qui viennent nous mettre sous le nez les unes après les autres ce résultat dérangeant : la plupart de nos stratégies de dépistages précoces des cancers ne sauvent pas de vie.

Et croyez le bien, ça ne me réjouit pas plus que vous.

Du coup, avec mon ami physicien-qu’est-plus-balaise-que-moi-en-pubmed-et-en-lectures-critiques-d’articles, on va essayer de se fader un billet long et chiant pour essayer d’expliquer un peu tout ça, et où on en est aujourd’hui de ce qui a l’air de sauver des vies ou pas.

Parce que face aux Octobres Roses, aux Novembres Marron et autres campagnes médiatiques qui coûtent un bras (souvent intéressé, le bras…) et s’immiscent chez vous par la télé et les journaux en sortant les violons et en jouant sur votre peur, plus on est nombreux à essayer de faire entendre les voix de la raison opposées, mieux c’est.

(Vous trouverez en bas d’article tout un tas d’autres références d’autres articles sur d’autres blogs qui traitent du même sujet.)

A/ INTRODUCTION

D’abord, on va commencer par schématiser le processus de dépistage, tel qu’il est pratiqué la plupart du temps. L’idée est la suivante :

Vous passez un examen peu invasif (c’est-à-dire peu dangereux, qui ne fait pas trop mal, qui n’a pas trop de risques de complications) et si possible un minimum fiable.

Cet examen ne cherche pas le cancer directement, mais un signe dont on sait qu’il est souvent lié au cancer. (une image moche à la mammographie, une anomalie sur une prise de sang, du sang dans les selles).

Si cet examen revient positif, c’est-à-dire s’il trouve une anomalie, on se dit qu’il y a peut-être un cancer, et on passe à un examen plus performant mais souvent plus invasif (une biopsie, une coloscopie).

Si ce deuxième examen revient lui aussi positif, on pose le diagnostic de cancer et on vous propose un traitement.

Encore une fois, ça paraît beau et logique.

Le souci, c’est qu’aucun des maillons de cette chaîne n’est infaillible, et que les erreurs mises bout à bout peuvent aboutir des trucs pas sympas, qui viennent tout encafouiller notre jolie logique instinctive.

Les failles sont les suivantes :

1/ Les examens préliminaires peuvent se tromper (souvent) et occasionner des complications (rarement).

2/ Les examens de confirmation peuvent se tromper (plus rarement) et occasionner des complications (plus souvent).

3/ Certains cancers peuvent guérir tout seul ou évoluer tellement lentement qu’on mourra d’autre chose avant qu’ils ne se manifestent.

4/ Les traitements proposés pour les cancers peuvent occasionner des complications (très souvent), qui peuvent être graves (souvent) voire mortelles (rarement).

5/ Nos outils pour mesurer l’impact et le bénéfice d’un dépistage sont bourrés de failles eux-aussi.

Dans la première partie, je vais juste poser le raisonnement. Avec des chiffres inventés et faux, juste pour l’illustration. Les vrais chiffres viendront dans la deuxième partie…

1/ Les examens préliminaires peuvent se tromper.

On va entamer gaiement avec un peu de stats. Ça s’appelle le théorème de Bayes, et je vous jure que c’est plus rigolo que ce la formule en donne l’impression :

Oui hein ? Promis.

Bon. Prenons un examen médical. Un examen de dépistage, tiens, au hasard. Qui doit répondre par Oui ou par Non à la question « Y a-t-il un signe de cancer ? ».

Vous le savez, aucun examen n’est fiable à 100%. Il peut toujours y avoir des ratés, même pour les examens très performants. Ce raté peut prendre deux formes :

– vous avez une anomalie et pourtant l’examen ne trouve rien et revient négatif : c’est ce qu’on appelle un « faux négatif »

– vous n’avez rien et pourtant l’examen trouve quelque chose et revient positif : c’est un « faux positif ».

La probabilité qu’a l’examen de bien trouver l’anomalie s’il y en a une s’appelle la sensibilité.

La probabilité qu’a l’examen d’être normal quand il n’y a pas d’anomalie s’appelle la spécificité.

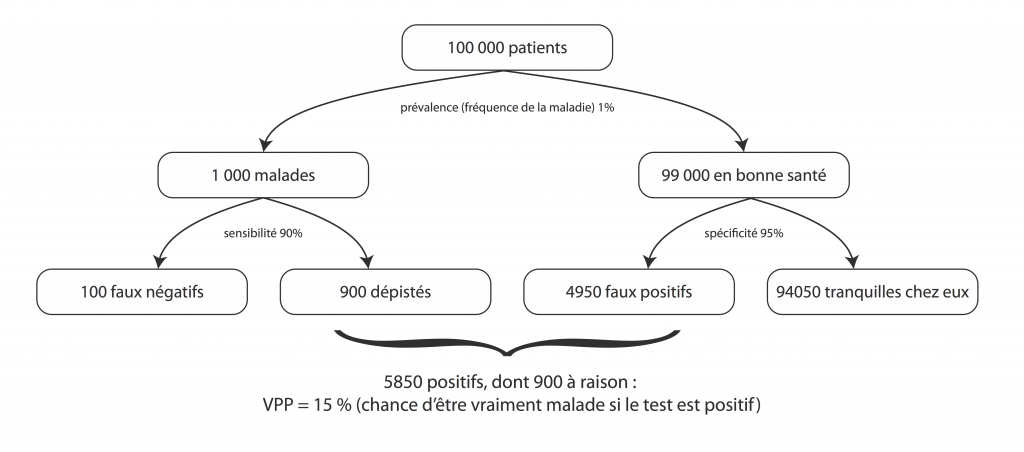

Prenons un test super performant, avec 90% de sensibilité (= si on fait passer le test à 100 personnes malades, il aura raison et trouvera une anomalie pour 90 d’entre elles) et 95% de spécificité (= le test aura raison et sera négatif chez 95% des personnes non malades).

Ces critères de sensibilité et de spécificité répondent à la question : « Si je suis malade, est ce que le test le voit ? », autrement dit « Est-ce que ce test est balaise ou pas ? ».

Mais la vraie question qui nous intéresse, en pratique, en tant que patient et en tant que médecin, c’est pas « Si je suis malade, est ce que le test le voit ? » puisqu’on ne le sait pas, si vous êtes malades, justement. (Si on le savait on serait pas là à vous emmerder à passer des examens. Ce qu’on veut savoir, c’est pas si le test est balaise, c’est si vous êtes malade.)

La vraie question qui nous intéresse va dans l’autre sens, c’est : « Si le test dit que je suis malade, est-ce qu’il a raison ? ». Et ce n’est pas du tout la même question.

La probabilité que vous ayez vraiment une anomalie si le test dit qu’il y en a une, ça s’appelle la valeur prédictive positive. (VPP pour les intimes).

La probabilité que vous n’ayez pas d’anomalie si le test dit que tout va bien, ça s’appelle la valeur prédictive négative (VPN).

Intuitivement, on a tendance à confondre les deux questions et les deux réponses.

Si on dit « Le test a 90% de chances d’être positif si vous êtes malade », on a tendance à croire que « si le test est positif, c’est qu’on a 90% de risque d’être malade », et bin (roulements de tambours) figurez-vous que non dites donc ! Et loin, loin, loin s’en faut.

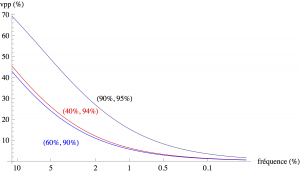

Parce que la VPN et la VPP ne dépendent pas que de la balaisité du test. Elles dépendent aussi fortement de votre probabilité AU DÉPART d’avoir la maladie, c’est à dire qu’elles dépendent aussi de la fréquence de la maladie et de vos propres facteurs de risques. Plus la maladie est rare, plus la probabilité au départ que vous soyez malade est faible, moins le test sera performant.

Et comme une bonne illustration vaut un bon steak, voyons ça ensemble.

Reprenons notre test super balaise de tout à l’heure. 90% de sensibilité, 95% de spécificité.

Prenons une maladie assez fréquente, qui touche une personne sur 100.

Faisons passer le test à 100 000 personnes.

Voilà. Sur les 5850 personnes inquiétées par un test positif, 4950 sont saines.

Si votre test revient positif, vous n’avez que 15% de risque d’être malade (et donc 85% de risque d’avoir été inquiété à tort).

Pour un test excellent et une maladie pas si rare que ça.

Plus la maladie est rare, plus la VPP devient pourrie. Par exemple, pour une maladie qui touche une personne sur 1000, toujours avec le même test (90% de sensibilité, 95% de spécificité), elle chute à 1,8%.

Et ça, c’est juste pour une fois. Passez le test tous les deux ans pendant 10 ans, votre probabilité d’être un jour inquiété à tort passe grosso modo à 95%.

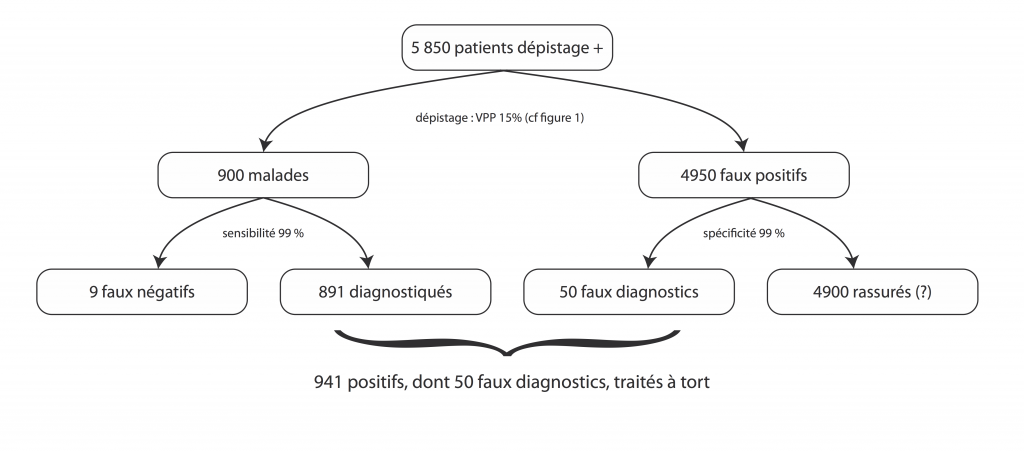

2/ Les examens de confirmation peuvent se tromper et ou causer des complications

a) Parce que oui, même une biopsie peut se tromper. Rien n’est fiable à 100%, jamais.

Je vous renvoie à cet article de Dominique Dupagne sur le sujet.

Une biopsie, grosso modo et de façon imagée, ça revient à mettre des cellules au microscope, et demander à un gars si elles sont jaunes (saines) ou rouges (cancéreuses). Même si le type au microscope est très fort, il y aura toujours des cellules orange / orange foncé pour lesquelles il sera difficile de trancher: la sensibilité et la spécificité d’une biopsie, même si elles sont très bonnes, ne sont pas à 100%, voilà, bravo, vous avez tout compris.

Juste pour s’amuser, reprenons les 5900 personnes de tout à l’heure, parmi lesquels, souvenez-vous, seulement 900 sont malades. Admettons pour être super larges que la sensibilité et la spécificité sont de 99% pour l’examen au microscope de leurs biopsies (et arrondissons un tout petit peu les calculs de trois fois rien parce que sinon ça devient illisible)

On obtient donc au final : 891 types qu’on va diagnostiquer à raison et à qui on va proposer un traitement, 4900 types qui repartiront chez eux rassurés (pour l’instant, parce qu’on risque parfois de leur reproposer de faire des biopsies régulièrement, pour surveiller, et de remettre le couvert une fois par an), au prix de 9 types qu’on va rassurer à tort alors qu’ils ont un cancer et 50 types à qui on va annoncer un faux diagnostic de cancer, et traiter à tort.

On obtient donc au final : 891 types qu’on va diagnostiquer à raison et à qui on va proposer un traitement, 4900 types qui repartiront chez eux rassurés (pour l’instant, parce qu’on risque parfois de leur reproposer de faire des biopsies régulièrement, pour surveiller, et de remettre le couvert une fois par an), au prix de 9 types qu’on va rassurer à tort alors qu’ils ont un cancer et 50 types à qui on va annoncer un faux diagnostic de cancer, et traiter à tort.

b) Ajoutons à ça que, par exemple, les coloscopies peuvent donner des perforations ou des infections, que l’irradiation de la mammographie augmente possiblement un tout petit peu le risque de cancer (et oui, c’est balot), que les biopsies de prostate peuvent entraîner des hémorragies ou des infections sévères, que l’anesthésie générale qui va avec présente elle-même des risques, y compris de décès…

Imaginons au final que l’examen entraîne une complication deux fois sur cent, et une complication mortelle une fois sur dix mille.

Sur les 5850 personnes de tout à l’heure, ça tourne quand même autour de 117 complications et un gros demi-mort. Alors qu’on n’a même pas encore commencé le traitement.

Au final, pour 100 000 types testés, dont 1000 malades, on aura :

5850 patients inquiétés, 891 diagnostiqués à raison, 109 rassurés à tort qui ont un cancer et qui ne le savent pas (les 100 faux négatifs de la première étape + les 9 de la deuxième), 50 diagnostiqués à tort qui vont avoir un traitement pour rien, et, répartis au hasard parmi les gens malades et les gens pas malades : 117 personnes qui auront une complication quelconque, et un demi-mort qui n’avait rien demandé à personne et qui serait en train de jardiner tranquillement si on lui avait foutu la paix.

Toujours, je le rappelle, pour un test de dépistage inventé pour les besoins de la démonstration et très performant.

3/ Certains cancers peuvent guérir tout seuls ou ne jamais évoluer.

C’est encore un truc difficile à admettre, mais cellule cancéreuse ne veut pas dire cancer.

Il est super fréquent d’avoir quelques cellules cancéreuses qui se baladent par ci par là, notamment pour la prostate chez les hommes âgés et dans le sein chez les femmes, même jeunes.

Plus on est performant pour trouver une petite cellule cancéreuse perdue, plus on la cherche, plus on a de chances de la trouver et moins on a de chances qu’elle ait été partie pour évoluer en vrai cancer méchant. Nous vous donnerons quelques chiffres plus bas, c’est vraiment beaucoup plus fréquent que ce qu’on croit.

Ou alors, les cellules cancéreuses peuvent former un vrai cancer, mais qui va rester sage tellement longtemps que la mort surviendra pour autre chose avant que le cancer ait eu le temps de se manifester. C’est très très très fréquent aussi.

Le souci, c’est que nos examens ne font pas la différence entre tout ça, et n’ont pas la boule de cristal pour savoir quels cancers vont évoluer ou pas.

Quand on pose un diagnostic de cancer dans une situation où le cancer ne serait pas devenu symptomatique, ou aurait régressé tout seul, ou tout simplement par erreur, on appelle ça un surdiagnostic.

Si on part sur un cancer sur deux qui aurait disparu ou n’aurait pas posé de souci, et qu’on reprend nos gus de tout à l’heure en arrondissant, on a 446 types à qui on a diagnostiqué un méchant cancer qui aurait posé problème et à qui on va peut-être rendre service, 9 rassurés à tort, 495 types surdiagnostiqués prochainement surtraités à qui on va faire courir des risques pour rien (50 chez qui on s’est trompé, + 445 chez qui le cancer n’aurait jamais évolué), et un demi-mort qui aimerait bien qu’on lui foute la paix, maintenant.

ALORS QU’ON A MÊME PAS COMMENCÉ LE TRAITEMENT !

4/ Les traitements du cancer, c’est pas marrant-marrant.

Je vais passer rapidement là-dessus, hein. Vous avez tous malheureusement un exemple d’un proche en tête. Les conséquences au niveau médical, mais aussi psychologique et social d’une chimiothérapie par exemple, je vais pas faire vibrer les violons : je pense que vous voyez.

Il y a parfois des morts, aussi, à cause des traitements. C’est pas si souvent, mais ça arrive. La iatrogénie que ça s’appelle.

L’idée, c’est que si on applique ces traitements à de gens qui en ont tous besoin, le jeu peut en valoir la chandelle (et encore, pas tout le temps mais c’est un autre débat).

Si on vous sauve la vie à coup sûr, ça peut valoir 20% de risques d’avoir une incontinence à vie ou un sein en moins. Ça peut même valoir le coup de mourir du traitement, puisque hey, on était parti pour mourir de toute façon.

Si on vous allonge votre espérance de vie de 5 ans contre 10 ans d’incontinence, déjà peut-être un peu moins, question de point de vue.

Mais si on traite 446 personnes qui ont besoin du traitement et 495 qui n’en auraient pas eu besoin, et qu’on a déjà tué un demi-mec en chemin rien que pour le diagnostic, tout de suite, c’est plus du tout la même chose. Surtout si on met dans la balance les morts-du-traitement qui sont dans le groupe des gens-qui-n’auraient-pas-eu-besoin-du-traitement.

5/ Nos outils pour mesurer l’impact bénéfiques d’un dépistage sont bourrés de failles eux-aussi

Pour mesurer l’impact du dépistage, pour savoir si on a bien sauvé des vies, on a plein de problèmes de partout. On a plein d’études biaisées qui disent par exemple que « l’espérance de vie après diagnostic d’un cancer de tel organe augmente », mais qu’il faut savoir décrypter. Voici quelques exemples de biais et d’incertitudes :

– Le type qui n’aurait pas besoin du traitement mais qui l’a eu quand même, lui, forcément, il va vivre longtemps. Vu qu’il était pas malade. (Y a rien qui guérit mieux qu’un cancer qui n’existe pas.)

Il va être compté dans les gens à qui on a sauvé la vie, par ses proches déjà (cf le tout début du texte et votre tante), mais aussi par les statistiques.

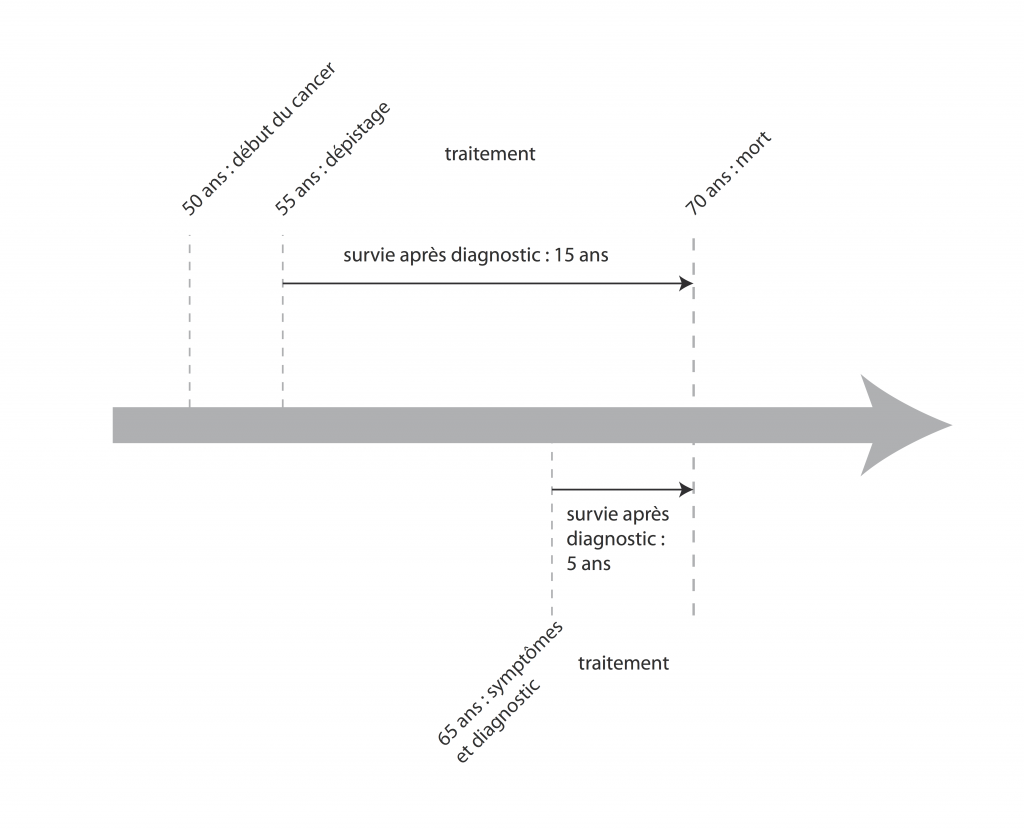

– Si on vous trouve un cancer à 55 ans parce qu’on l’a dépisté, et que vous en mourrez à 70, vous avez eu 15 ans d’espérance de vie.

Si on vous trouve un cancer à 65 ans parce que vous avez présenté des symptômes qui ont amené au diagnostic et que vous mourrez à 70ans, vous avez eu 5 ans d’espérance de vie.

C’est le même cancer, vous êtes mort au même âge, vous avez peut-être vécu angoissé et avec les effets indésirables de votre traitement dix ans de plus, mais pour les stats, c’est une vraie victoire : 3 fois plus d’espérance de vie grâce au dépistage !

– Des études comparent parfois les options « traitement ou non après un diagnostic de cancer », pour montrer que le traitement sert à quelque chose, mais cette comparaison n’a pas de sens. On ne vit pas de la même façon, ne serait-ce que psychologiquement, après avoir été étiqueté « cancéreux ». Pour réfléchir à l’intérêt du dépistage, il faudrait comparer [(dépistage + traitement) ou (dépistage + rien)] versus (pas de dépistage du tout)

– Des études comparent parfois les options « traitement ou non après un diagnostic de cancer », pour montrer que le traitement sert à quelque chose, mais cette comparaison n’a pas de sens. On ne vit pas de la même façon, ne serait-ce que psychologiquement, après avoir été étiqueté « cancéreux ». Pour réfléchir à l’intérêt du dépistage, il faudrait comparer [(dépistage + traitement) ou (dépistage + rien)] versus (pas de dépistage du tout)

– Des études à trop long terme peuvent attribuer au dépistage une augmentation de l’espérance de vie qui est en fait lié à d’autres choses (amélioration des traitements, par exemple).

– Bref, ce ne sont que des exemples (grossiers et partiels) mais au final : c’est compliqué d’évaluer sans biais l’efficacité d’une stratégie de santé publique. La seule chose qui doit nous intéresser, dans une étude, pour savoir si on sauve des vies ou pas, c’est la mortalité GLOBALE. La seule vraie façon de savoir, c’est de prendre 100 000 personnes à qui on fait passer le dépistage, 100 000 personnes à qui on ne le fait pas, et de regarder le nombre de mort à la fin EN TOUT. Comparer la mortalité spécifique, c’est à dire les morts « par cancer du sein » par exemple n’a pas de sens, parce que les sauvées du cancer du sein peuvent être compensées par celles qui sont mortes d’autres choses mais d’une façon ou d’une autre à cause du dépistage (effet iatrogène des médicaments, complications en chaîne, suicides parfois etc.).

6/ Du coup, au final :

– On aimerait bien pouvoir proposer aux gens d’être de bons médecins et de leur sauver vachement la vie, mais la réalité nous met des bâtons dans les roues.

– Beaucoup de dépistages actuellement proposés n’ont pas fait leur preuve de leur efficacité, et les preuves de leur nocivité ou de leur inefficacité sont de plus en plus probantes, hélas.

– C’est très difficile à croire, à voir et à expliquer.

– J’attire votre attention sur le fait que les examens qu’on va remettre en cause plus bas ne sont pas remis en cause en tant que tels. C’est leur utilisation dans un contexte de dépistage de masse, appliqué à toute la population sans distinction qui est remise en cause. Leur utilisation ponctuelle peut être tout à fait justifiée, en fonction des situations.

On a vu plus haut que le risque d’erreur dépend énormément de la probabilité au départ d’avoir une pathologie. Donc ce n’est pas du tout la même chose de faire une mammographie diagnostique à quelqu’un qui a senti une boule cheloue dans son sein ou une mammographie de dépistage a une femme qui a une mutation génétique augmentant le risque de cancer du sein que de faire des mammographies de dépistage systématique à toutes les femmes de 40ans. (-> le risque de cancer est plus important au départ -> la performance de l’examen devient meilleure)

B/ LES DIFFÉRENTS DÉPISTAGES EN L’ÉTAT ACTUEL DES CHOSES

Tous les dépistages conduisent à faux positifs et négatifs, surdiagnostics, surtraitements et effets indésirables. Un dépistage peut être clairement nuisible, inutile, ou utile, selon sa capacité à détecter les cancers qui justifient un traitement, l’ampleur des effets indésirables des examens et des traitement, et son impact sur la mortalité globale et la qualité de vie.

Lorsqu’un dépistage est statistiquement nocif, un médecin qui le propose systématiquement nuit, en moyenne, à ses patients.

Nous allons examiner les principaux exemples, cancers de la prostate, du sein, colorectal, et du col de l’utérus. L’objectif ici est d’essayer de s’abstraire de la charge émotionnelle liée au cancer pour se concentrer sur les faits.

1/ Le cancer de la prostate :

Le dépistage repose sur une prise de sang : le dosage d’une protéine produite par la prostate, le PSA, dont le taux augmente en cas de cancer, mais aussi avec des maladies bénignes comme les prostatites, et même naturellement avec l’âge à mesure que la prostate grossit.

Le dépistage est confirmé par une biopsie (effets indésirables : hématurie 16 %, prostatite aiguë 1 %, septicémie 0,5-2 %, trouver que se faire enfoncer une aiguille via l’anus à travers la paroi du rectum est pas super cool 99%).

Les biopsies confirment le cancer dans 10-20 % des cas, les autres sont des faux positifs du dosage du PSA.

Parmi ces 10 à 20% de biopsies positives, de nombreux cas sont en fait simplement des cellules cancéreuses isolées qui n’auraient jamais provoqué de cancer : plus de la moitié des hommes de 60 ans ont des cellules cancéreuses dans leur prostate, c’est un phénomène quasi normal et c’est le cas de près de 100% des hommes de 90 ans : des études sur des autopsies chez des hommes décédés pour d’autres causes (Sakr et al. 1994) trouvent des cancers histologiques chez 24 % des hommes, et par tranche d’âge respectivement 2 %, 29 %, 32 %, 55 %, et 64 % chez les hommes de 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 et 60-69 ans. Ça veut dire que si on va fouiller la prostate d’une personne de 65ans morte d’autre chose, on a 64% de chance d’y découvrir des cellules cancéreuses.

Évidemment, puisque non, 64% des hommes ne meurent pas de cancer de la prostate, ça veut dire qu’une majorité de ces « cancers » seraient restés silencieux.

Ce réservoir très important d’hommes porteurs de cellules-cancéreuses-qui-ne-deviendront-pas-des-cancers amène à penser que, si on essaie seulement d’ « améliorer » le dépistage en trouvant de plus en plus efficacement des cellules cancéreuses, sans repenser les choses en profondeur, on aboutira seulement à un nombre ahurissant de surdiagnostics.

Les deux études les plus complètes sur l’impact du dépistage et du traitement sont Schroder et al. 2012 et Andriole et al 2012. Elles montrent un impact faible ou nul sur la mortalité spécifique (réduction absolue du risque spécifique de 0.071 % dans l’étude européenne), et nul sur la mortalité globale. Elles montrent un taux de surdiagnostic de l’ordre de 50 %, avec des effets secondaires de la chirurgie importants (incontinence, impuissance…).

Un bilan du surdiagnostic peut être trouvé dans Sandhu et al. 2012 et Loeb et al. 2014, et confirme sa très forte présence.

De tous les dépistages, celui du cancer de la prostate est l’exemple le plus clair de dépistage nocif : l’impact sur la mortalité est faible ou nul, l’impact sur la qualité de vie très négatif. Les taux de faux positif, de surdiagnostic, de surtraitement sont tous élevés. Effectuer un dosage de PSA sur un patient sans facteur de risque particulier est nuisible. Plusieurs pays recommandent officiellement de ne plus faire le dépistage systématique. En France la HAS (haute autorité de santé) ne le conseille plus (enfin !), même si de nombreux médecins continuent de le pratiquer.

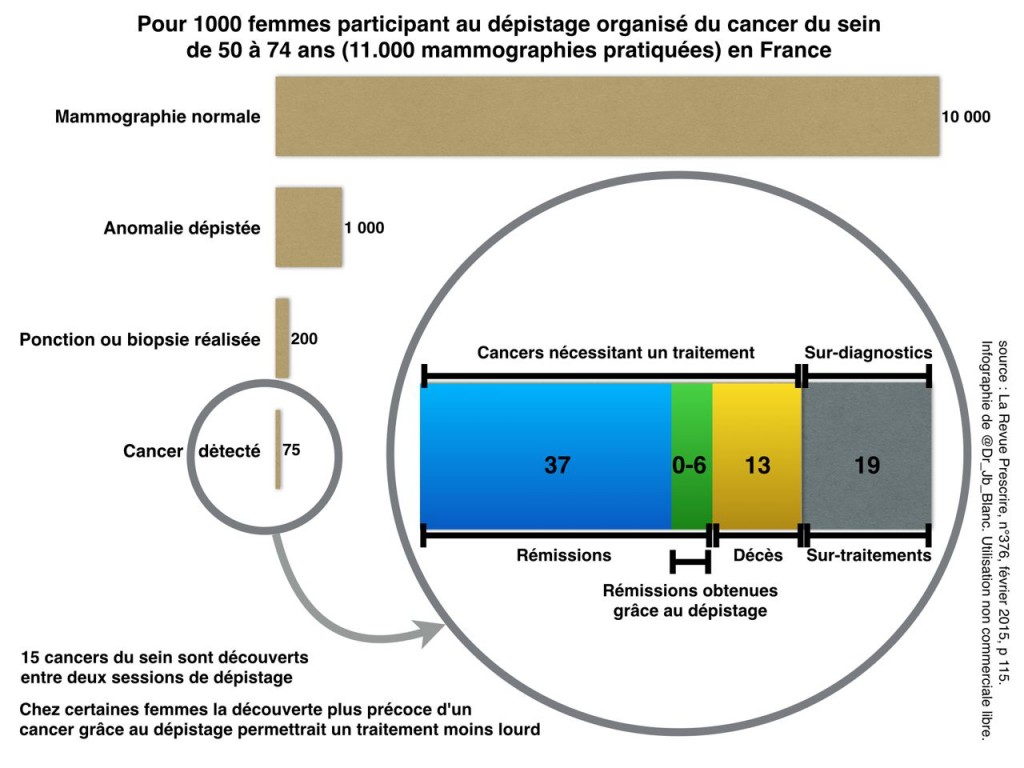

2/Le cancer du sein

Le dépistage est effectué en général par mammographies, tous les ans ou tous les deux ans, à partir de 40, 45 ou 50 ans selon les recommandations, diverses en fonction des pays et en train d’évoluer. Certains pays ne recommandent plus le dépistage systématique, comme la Suisse.

En cas d’image très anormale, on propose une biopsie de la lésion pour voir s’il s’agit d’un cancer ou non.

Le dépistage trouve beaucoup de cancers peu avancés, (les carcinomes canalaires in situ (CCIS)), dont l’évolution est très lente, et qui peuvent même eux-aussi régresser spontanément, donc pour lesquels les risques de surdiagnostic et de surtraitement sont a priori élevés.

Les études récentes sont sans appel sur l’impact du dépistage : diminution faible ou nulle à la fois de la mortalité spécifique et de la mortalité globale, taux important de faux positifs (10 %), et effets indésirables importants (cancers radio-induits par le dépistage radiologique lui-même, cancers induits par la radiothérapie, surtraitement conduisant à des mastectomies inutiles, effets secondaires des chimiothérapies…).

Par exemple, l’étude canadienne Miller et al. 2014 a suivi pendant 25 ans 89000 femmes, dont la moitié a effectué des mammographies annuelles ; la mammographie annuelle n’a pas réduit la mortalité spécifique, et a causé 22 % de surdiagnostics.

Plusieurs études (Bleyer et al. 2012, Zahl et al. 2004) évaluent le taux de surdiagnostics à environ 30 %.

Une étude très récente et exhaustive, comparant les pratiques en divers endroits des USA (Harding et al. 2015), sur 16 millions de femmes de 40 ans ou plus, trouve que les programmes de mammographie systématique découvrent principalement de petites tumeurs, et n’ont aucun impact sur la mortalité globale ni même spécifique ; l’étude conclut à la présence massive de surdiagnostic.

Qu’en est-il des études plus anciennes qui trouvaient un bénéfice (modéré cependant) à la mammographie ? Elles n’appliquaient pas toutes une méthodologie rigoureuse d’essai clinique aléatoire, mais surtout elles ont été conduites alors que l’arsenal thérapeutique était moins performant. Les traitements devenant plus efficaces, les bénéfices du dépistage ont diminué, alors que les effets négatifs n’ont pas changé. En outre, les femmes étaient peut-être moins attentives aux premiers signes cliniques qu’actuellement.

Il est intéressant de comparer ces résultats avec les recherches de tumeurs lors d’autopsies de femmes décédées accidentellement, qui montrent la prévalence très élevée de «cancers» chez des femmes, y compris jeunes, sans symptômes.

L’analyse la plus élaborée de ce type est Nielsen et al. 1987, qui a cherché des tumeurs chez 110 femmes de 20 à 54 ans, décédées accidentellement.

20 % des femmes présentaient des tumeurs cancéreuses (avec beaucoup de CCIS). La proportion montait à 40 % dans la tranche d’âge 40-49 ans. Ces tumeurs de petite taille régressent très probablement d’elles-mêmes puisqu’on trouve moins de cancers dans les tranches d’âge supérieures ! Un dépistage radiographique plus sensible et démarrant à 40 ans (ou pire, 30, comme des gens probablement bienveillants mais très mal informés le conseillaient ces jours-ci dans la presse) pourrait donc produire des taux de surdiagnostic énormes (plus de faux positifs, plus de cancers non évolutifs).

Avancer le dépistage à 40 ans augmente les faux positifs et le surtraitement, sans impact sur la mortalité. En outre, un faux positif infirmé par biopsie produit des effets psychologiques durables (Brodersen et al., 2013) : l’annonce de la possibilité d’un cancer a presque les mêmes conséquences psychologiques qu’un cancer confirmé.

En résumé, pour 1000 femmes subissant un dépistage systématique tous les 2 ans à partir de 50 ans, 200 subiront des examens supplémentaires (biopsies), 19 subiront un surtraitement, pour 0 à 6 vies sauvées, probablement compensées par un décès iatrogène chez les femmes surtraitées (c’est la seule explication aux études trouvant une baisse de la mortalité spécifique mais pas de la mortalité globale).

Plus de détails peuvent être trouvés dans un rapport très complet du Swiss Medical Bord (“dépistage systématique par mammographie”, 15 décembre 2013).

Le dépistage systématique par mammographie est donc non seulement inutile mais probablement nuisible, et ce d’autant plus qu’il est pratiqué chez des femmes jeunes.

3/Le cancer colorectal

Un dépistage systématique est proposé tous les deux ans par la recherche de sang dans les selles (hemoccult) pour les patients entre 50 et 74 ans. En cas de résultat positif, une coloscopie est proposée.

Cependant, ce sont surtout des tumeurs avancées qui provoquent des saignements. Et effectivement, le test de recherche de sang est caractérisé par une faible sensibilité (inférieure à 50%) et une très faible valeur prédictive (inférieure à 10%), voir par exemple Bleiberg 2002 qui dénonçait à l’époque pour ces raisons l’usage de ce test. Cela signifie que seule une coloscopie de vérification sur dix confirme la présence d’un cancer, et la moitié des cancers ne sont pas détectés au dépistage.

Une méta-analyse portant sur 245 000 patients (Moayyedi et al. 2006) a observé une petite diminution de la mortalité spécifique due au cancer colorectal après dépistage, mais une augmentation de la mortalité pour d’autres causes, et aucun impact sur la mortalité globale.

Une étude plus récente, un suivi sur 30 ans de 45000 patients (Shaukat et al. 2013, étude Minesotta), observe une diminution marginale de la mortalité spécifique (surtout en cas de test annuel plutôt que tous les deux ans, et principalement chez les hommes de 60 à 69 ans ; l’effet est nul ou marginal chez les femmes), et toujours aucun impact mesurable sur la mortalité totale.

Aucune étude publiée à ce jour n’a montré un impact positif du dépistage systématique sur la mortalité globale.

Il a été suggéré (Lang et al. 1994) qu’une part importante de la réduction observée de mortalité spécifique soit due en fait à une sélection aléatoire pour une coloscopie, qui elle a une forte sensibilité et une forte spécificité. En effet, compte tenu du fort taux de faux positifs, dans les essais cliniques avec test annuel, au moins 40% des patients subissent une coloscopie à un moment.

C’est à dire, pour simplifier, que si on choisissait au hasard 100 personnes dans la rue et qu’on leur faisait passer une coloscopie, on arriverait à un résultat probablement assez proche de celui de l’hemoccult.

L’utilisation systématique de coloscopies de dépistage n’est cependant pas viable à grande échelle, à la fois en termes de coût, et d’effets secondaires (anesthésie générale, risque de perforation ~1‰, d’hémorragie ~1‰…). Trois millions de colos, mine de rien ça fait 30 morts à cause de l’anesthésie générale, 1500 perforations, 1500 hémorragies…

Nb : nous n’avons parlé jusqu’à présent que du test hemoccult, alors qu’un nouveau test (immunologique) est maintenant proposé, qui suit à peu près le même format : recherche de sang dans les selles (un peu différemment) tous les deux ans et coloscopie proposée si positif.

Il n’y a que pour le test hemoccult que des études longues sont disponibles pour le moment. Cependant, les quelques études disponibles sur le nouveau test permettent de le comparer à l’ancien. Il n’est sensible qu’au sang humain : il permet d’éviter les faux positifs dus au steak tartare de la veille. Sa sensibilité est ajustable, et il est de manière standard pratiqué de façon à avoir deux fois plus de positifs que l’hemoccult, donc environ 5% de tests positifs au lieu de 2,5 % (ce taux est donc un choix de la part des promoteurs du test). Cela présente l’inconvénient de faire pratiquer deux fois plus de coloscopies, et donc d’engorger un peu les services concernés, et d’augmenter en proportion les effets indésirables. In fine, on a un peu moins de deux fois plus de diagnostics confirmés de cancer, avec des stades similaires : le test est donc plus sensible (par choix) mais moins spécifique (du fait ce choix de sensibilité). Un petit calcul montre qu’on peut s’attendre à un effet sur la mortalité globale sans doute moins bon qu’avec l’hemoccult, puisqu’on a plus augmenté les effets indésirables (y compris la mortalité pour autres causes) qu’on a diminué la mortalité spécifique…

Le dépistage du cancer colorectal semble donc au mieux inutile, et potentiellement nuisible compte tenu du fort taux de coloscopies induit.

4/Le cancer du col de l’utérus

Il est d’évolution en général assez lente. Il est causé par une infection virale préalable (virus HPV), et il est dépisté par le « frottis » qui consiste en un prélèvement de cellules (grosso modo on vous met un coton tige au fond du vagin pour récupérer quelques cellules sur votre col de l’utérus) et analyse cytologique, tous les 2 à 3 ans en France (3 à 5 ans dans d’autres pays) à partir de 25 ans, chez les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels.

(Oui oui, c’est tous les deux à trois ans. Je sais bien que plein de médecins vous disent de le faire tous les ans, mais c’est pas les recommandations. Tous les 2/3 ans c’est suffisant et même mieux, on risque moins de vous emmerder pour rien. Refusez de le faire tous les ans.)

(Et oui oui, c’est bien à partir de 25 ans. Vous laissez pas emmerder non plus si vous en avez 18.)

Il est à noter que le dépistage est beaucoup plus direct que dans tous les cas précédents, en raison de l’accessibilité du lieu de la tumeur qui permet aisément un prélèvement de surface. Un dépistage positif donne lieu à une colposcopie et à l’analyse histologique d’une biopsie.

La question du surdiagnostic et du surtraitement a été posée (par exemple Raffle et al. 2003), mais la plupart des études publiées montrent qu’un dépistage tous les 3 à 5 ans suivi d’un traitement permet environ 10 fois moins de cancers invasifs. Les effets secondaires sont réels (biopsies inutiles, impact psychologique des faux positifs), mais le dépistage a globalement un bilan positif.

On peut objecter qu’il n’existe pas d’étude de type essais cliniques randomisés, les plus fiables, comme pour les autres dépistages. Cependant, les écarts de mortalité spécifique trouvées par les études de type « case-control », plus simples mais moins fiables, sont beaucoup plus importants. En outre, les comparaisons entre les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) dans lesquels la mise en place du dépistage a été différente, mais les autres effets — hygiène, traitements — sont similaires permet de relier de manière fiable la diminution observée de mortalité et la mise en place du dépistage (Läära et al. 1987, Sigurdsson 1999).

Des dépistages trop fréquents (plus que tous les 3-5 ans) ou commençant trop jeunes (avant 25 ans) n’apportent rien, sinon plus de faux positifs (fréquents chez les femmes jeunes) (par ex. Adab et al 2004 et Kulasingam et al. 2011).

Au final, à l’heure actuelle, on est à peu près sûr que le dépistage systématique par frottis sauve des vies.

Références : on en parle ailleurs…

D’autres médecins ont écrit sur le sujet. Ils sont nombreux, et je ne pourrai pas les citer tous, mais par exemple :

— @Dr_JB_Blanc, à qui j’ai piqué l’image plus haut, avec en particulier un billet sur la prise de décision du dépistage et la déconstruction du discours des campagnes de dépistage.

— @ docdu16 , qui a publié de très nombreux billets sur le cancer du sein, un billet récent sur le dépistage, et ce depuis 2011 (et aussi là) et 2012.

– Dominique Dupagne, bien sûr, qui râle contre les PSA depuis au moins 2008, et qui a publié de nombreux articles sur la question des dépistages, genre ici, ici où il parle du chouette livre de Rachel Campergue, et beaucoup d’autres, utilisez le moteur de recherche…

– Sur Voix médicales, d’autres articles sur le cancer du sein : ici ou là ou ailleurs.

Plein de données bibliographiques et d’explications autour du dépistage du cancer du sein : http://cancer-rose.fr/

Pour ceux qui veulent creuser un peu l’histoire merveilleuse des probabilités conditionnelles : par ici.

Dans la bouche d’un patient : par là.

Si vous préférez le papier, vous pouvez lire ça ou relire ça.

(Oui les liens amazon c’est caca. Allez chez votre libraire plutôt.)

Références : articles

Prostate

Andriole et al. (2012). “Prostate cancer screening in the randomized prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial: Mortality results after 13 years of follow-up”, Journal of the National Cancer Institute 104, 125-132.

Delpierre et al. 2013, “Life expectancy estimates as a key factor in over-treatment: The case of prostate cancer”, Cancer Epidemiology 37, 462–468.

Gulati et al. 2014, “Individualized Estimates of Overdiagnosis in Screen-Detected Prostate Cancer”, JNCI J Natl Cancer Inst 106, djt367.

Loeb et al. 2014, “Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer”, European Urology 65, 1046–1055.

Sakr et al. 1994, “High grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) and prostatic adenocarcinoma between the ages of 20-69: an autopsy study of 249 cases”, In Vivo 8, 439–43.

Sandhu et al. 2012, “Overdiagnosis of Prostate Cancer”, Natl Cancer Inst Monogr 45, 146–151

Schroder et al. 2012, “Prostate-cancer mortality at 11 years of follow-up”, N Engl J Med 366, 981-90.

Sein

Bleyer et al. 2012, “Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence”, N Engl J Med 2012;367:1998-2005.

Brodersen et al 2013, “Long-term psychosocial consequences of false-positive dépistage mammography”, Ann Fam Med 11, 106-15.

Harding et al. 2015, “Breast Cancer Screening, Incidence, and Mortality Across US Counties”, JAMA Intern Med. 175, 1483-1489

Miller et al. 2014, “Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial”, BMJ 348, g366

Nielsen et al. 187, “Breast cancer and atypia amoung yong and middle-aged women: A study of 110 medicolegal autopsies”, Br. J. Cancer 56, 814-816.

Welch et al. 1997, “Using Autopsy Series To Estimate the Disease ‘Reservoir’ for Ductal Carcinoma in Situ of the Breast: How Much More Breast Cancer Can We Find?”, AIM 127, 1023.

Zahl et al. 2004, “Incidence of breast cancer in Norway and Sweden during introduction of nationwide screening: prospective cohort study”, BMJ 328, 921.

Colon

Moayyedi et al. 2006, “Does fecal occult blood testing really reduce mortality? A reanalysis of systematic review data”, Am J Gastroenterol 101, 380-4.

Shaukat et al 2013, “Long-Term Mortality after Screening for Colorectal Cancer”, N Engl J Med 369, 1106-14.

Bleiberg 2002, “Hemoccult should no longer be used for the screening of colorectal cancer”, Ann Oncol 13, 44-46.

Lang et al 1994, “Fecal occult blood screening for colorectal cancer. Is mortality reduced by chance selection for screening colonoscopy”, JAMA 271, 1011–1013

Col de l’utérus

Raffle et al. 2003, “Outcomes Of Screening To Prevent Cancer: Analysis Of Cumulative Incidence Of Cervical Abnormality And Modelling Of Cases And Deaths Prevented”, BMJ 326, 901-904.

Adab et al. 2004, “Effectiveness and Efficiency of Opportunistic Cervical Cancer Screening: Comparison with Organized Screening”, Medical Care 42, 600-609.

Kulasingam et al. 2011, “Screening for Cervical Cancer: A Decision Analysis for the US Preventive Services Task Force”, AHRQ No. 11-05157-EF-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.

Sigurdsson et al. 1999, “The Icelandic and Nordic cervical screening programs: Trends in incidence and mortality rates through 1995”, Acta Obstet Gynecol Scand 78, 478–485.

Läära et al 1987, “Trends in mortality from cervical cancer in the nordic countries: association with organised screening programmes”, The Lancet 1987:1, 1247.

Ouais, parce que pardon, je m’apprête à parler de l’importance des mots… (roulements de tambour) et des maux ! (hilarité du public, extase contenue, standing ovation).

Je vous ai saoulés longtemps avec mes « N’oublie pas » .

Je me suis aussi beaucoup auto-saoulée avec, si ça peut vous consoler. N’oublie pas. N’oublie pas. N’oublie pas.

Ce que ça fait de ne pas savoir, ce que ça fait quand on prend pour acquis que tu sais, ce que ça fait quand on ne te demande pas si tu sais, quand on ne laisse aucune porte ouverte pour que tu puisses le dire, que tu ne sais pas.

Je me suis super souvent félicitée quand j’oubliais pas. Quand je faisais de beaux dessins sur la hernie discale (« Oui bon je fais les vertèbres carrées mais c’est parce que je sais pas dessiner, hein, en vrai c’est pas carré » ) en expliquant bien le disque qui fait comme le steak du cheeseburger quand on appuie trop dessus, quand je faisais de beaux dessins d’utérus (« Oui bon on dirait une ampoule mais le pas de vis, là, c’est le col voyez, et le filament c’est le stérilet » ), quand je dessinais bien la cystite (« Oui bon c’est pas dans le vrai angle et le colon ressemble pas du tout à ça mais c’est pour vous donner une idée » ) et le trajet des vilains microbes et le pourquoi de faire pipi après l’amour.

Bon médecin, ça, bon !

Je me suis jamais pas-félicitée de toutes les fois où je ne l’ai pas fait. ([ANECDOTE !!] Ma mère. Une petite patiente qui parle à ses poupées. « C’est bien ! Je te félicite ! (…) C’est pas bien ! Je te fais pas licite ! » [/ANECDOTE])

Toutes les fois où j’ai glissé vite fait « Oui bon c’est sans doute un peu d’arthrose » parce que le mec venait pour autre chose ou pour six trucs et que c’était le septième, ou parce qu’il venait pour ça mais que je lui avais trouvé un trouble du rythme à l’auscultation qui m’inquiétait diablement plus et que je me gargarisais d’avoir trouvé, parce que moi je savais que l’arthrose-c’est-pas-grave-mais-c’est-chiant-mais-de-toute-façon-même-si-ça-fait-très-mal-hey-mec-y-a-rien-à-faire-alors-bon-hey-hein, et que du coup je l’avais reléguée au second plan, son arthrose, alors que merde, lui venait pour ça, pour savoir, et s’en foutait pas mal que j’aie réussi à lui dégoter un rendez-vous chez le cardiologue dans l’après-midi pour un truc qui lui faisait même pas mal et pour lequel il était pas venu.

Toutes les fois où j’ai dit « C’est une gastro » d’un ton docte et rassurant, sans m’assurer de savoir que le mec savait ce qu’est une gastro.

Un jour, un type est venu me voir, il a dit « Je vomis et j’ai la diarrhée » , je l’ai interrogéxaminé, j’ai dit « Mmmm c’est une gastro » , il a dit « C’est quoi une gastro ? » et je suis restée comme une conne à deux ronds de flan devant un chaudron à dire « Heuuu bin c’est quand on vomit et qu’on a la diarrhée » .

J’avais oublié.

Et les fois d’après, devinez quoi ??

Bin j’ai re-oublié et j’ai refait pareil, et j’ai redit « Bon c’est pas bien grave c’est une gastro » , sans m’assurer que le type en face savait, parce que bon, une gastro, qui ne sait pas ?

Une des pires hontes de ma vie médicale, c’était une première consultation de grossesse.

Et pardon d’avance parce que je vais être longue (mais ce post semble bien parti pour être beaucoup trop long de toute façon)(alors bon), mais je dois poser le contexte.

Une première consultation de première grossesse, c’est le truc le plus chronophage qu’il soit sur terre.

Il faut expliquer la grossesse, le risque de fausse couche même si c’est violent de dire ça d’emblée alors il faut l’enrober grave, le suivi normal, les trois échographies, à quoi elles servent, les analyses mensuelles, ce que ça veut dire « semaines d’aménorrhée », ce qu’on peut manger, ce qu’on peut fumer, ce qu’on peut boire, ce qu’on peut prendre comme médicaments, filer le lien du CRAT, mais que quand même il faut vivre normalement et qu’on peut faire du sport et marcher et courir et baiser, les motifs de consultations que d’habitude on consulte pas mais là il faut consulter, le qu’il faut pas trop tarder non plus quand même à s’inscrire à la crèche et à l’hôpital, la première échographie à prescrire, appeler le centre de radio parce que la patiente est à 11 SA et qu’il faut faire vite, qu’il faut revenir pour la déclaration de grossesse et aaaaaaaaaaaaaah.

La plupart du temps, je me débrouille pour le faire en deux consultations, parce que en une, c’est juste impossible. D’autant que la meuf écoute rien du tout, qu’elle a les yeux tout enluminés du souvenir de ses deux barres bleues, qu’elle a plein de questions à poser auxquelles tu t’attendais pas, un peu mal au dos et un peu mal au ventre et qu’il faut gérer tout ça.

Bref : c’est compliqué et long et super génial mais super compliqué et long. (Et le gynéco du coin fait la même chose en 5 minutes en expliquant que dalle pour 85€ s’il vous plaît madame, et tu repasses derrière et il faut tout reprendre et toi tu dois gérer les nausées qu’elle avait pas encore et la tendinite pour laquelle elle vient surtout mais aussi un peu des questions et tout refaire pour 23€ mais je m’égare)(Et y a plein de gynécos qui font tout très bien pour moins cher, mais pas par chez moi. Pardon.)

Bref : c’est long et compliqué.

Depuis quelques années, EN PLUS, des mecs qui ont jamais fait une consultation en vrai de leur vie ont décidé que le dépistage de la trisomie 21, c’était plus cool au premier trimestre qu’au deuxième. Comme la dame vient à 9 ou 10 ou 11 semaines, et qu’il faut faire le dépistage vers 12, te voilà à devoir expliquer dès la première consultation à une fille pleine d’étoiles que HEY ! MAIS LA TRISOMIE 21 VOUS Y AVEZ PENSÉ À LA TRISOMIE 21 ??!

Et c’est ultra compliqué à expliquer, le dépistage de la trisomie 21. Faut y mettre des risques, des in/certitudes, des fractions, des explications d’examen, des probabilités, comparer des fractions (et tu sais bien que pour certaines personnes, dire qu’un risque de 1/250 c’est plus grand qu’un risque de 1/1000, c’est incompréhensible), réfléchir à des positions éthiques, les interroger en souplesse, voir ce que veulent faire les gens de leur hypothétique risque de dans deux semaines de 1/189 alors qu’ils ont des étoiles de partout et qu’ils t’écoutent évidemment fucking pas.

Donc, j’étais dans une consultation comme ça, pour la pire honte médicale de ma vie.

Avec une femme que je pouvais pas trop faire revenir pour une deuxième consultation, parce qu’elle avait pas les sous pour, et parce qu’il était déjà un peu tard dans la grossesse.

Et qui parlait pas très bien français.

Et à qui j’ai dit, je sais pas pourquoi : « Vous voyez ce que c’est la trisomie 21 ? »

Et qui a dit non. Cette conne.

Sérieusement, arrêtez-vous de lire 5 minutes, et essayez d’expliquer à voix haute ce que c’est que la trisomie 21 à quelqu’un qui n’en a aucune idée. Et qui parle pas très bien français. Essayez vraiment. Reprenez la lecture après, que je me sente moins seule.

La plupart des gens, ils voient. Ils voient environ la dysmorphie, le visage un peu particulier, le retard mental plus ou moins important. Ils ont au moins une petite idée. Tu peux affiner, répondre aux questions, tout ça, mais souvent, ils savent déjà ce qu’ils veulent ou pas, s’ils assument ou pas. Ils y ont même déjà souvent réfléchi en amont. Tu n’as plus qu’à respecter leur avis, et expliquer des trucs compliqués sur les examens.

Quand quelqu’un n’a AUCUNE IDÉE, putain, bah c’est bien pire que la gastro-bin-tu-vomis-et-t’as-la-diarrhée.

J’ai bafouillé.

J’ai dit n’importe quoi, avec beaucoup trop de « Heuuu » . À un moment, j’ai (pardon, dieux des cieux, pardon), j’ai bridé mes yeux avec les doigts.

J’ai tapé « Le 8ème jour » dans google image. Regards interrogatifs en réponse.

J’ai essayé d’expliquer. Je me suis rendu compte que j’expliquais avec mes frousses à moi, mes préjugés à moi, mes tendresses à moi, mes décisions à moi. Je me suis demandé si peut-être je noircissais pas un peu le tableau, et de quel droit. Du coup, j’ai marqué une pause de quatre secondes, j’ai ajouté « Heu, mais souvent c’est des gens heu très heu heureux et souriants » . Je me suis entendue dire ça et j’ai eu envie que quelqu’un vienne m’enterrer six pieds sous terre très vite.

Après coup, je me suis dit que j’avais pas assez bien adapté. Que quand les gens peuvent pas comprendre, bin c’est contre-productif d’essayer de les embrouiller de toutes forces et de pas y arriver. Que peut-être des fois il vaut mieux élaguer, simplifier, décider un peu à leur place, s’il est à ce point impossible qu’ils puissent décider clairement.

Après après coup, je me suis demandé de quel droit décider à la place des gens.

Après après après coup, je me suis dit « Mais que faire ? » On est à 11 SA, j’ai pas le temps matériel d’organiser une rencontre avec un interprète dans les délais impartis.

Après après après après coup, je me suis dit « Mais si, t’as le temps, connasse, prends-le, t’as juste la flemme ! »

Après après après après après coup, j’ai repensé au gynéco à 85€ les 5 minutes d’impression d’ordonnances imposées sans explications et je me suis dit que pourquoi c’était à moi de porter toute la misère du monde et que je m’emmerdais trop et que zut à la fin.

Après après après… Enfin bref.

Bref, toutes ces fois où tu dis un mot de ton langage courant qui n’est pas forcément celui des gens.

Toutes ces fois où tu oublies que l’arthrose, c’est un mot banal pour toi, que tu sais ce que ça veut dire et ce que ça implique, et que eux, pas forcément. Où ton arthrose c’est peut-être la bielle de ton garagiste, à qui t’as dit ahah bien sûr la bielle, en faisant plein de jeux de mots poucraves dans ta tête * pour faire style genre et garder contenance à l’intérieur de toi, et de chez qui t’es sortie en te sentant quand même la dernière des connes.

Alors que tu t’étais juré de ne pas oublier.

Toutes ces fois où ok, t’as bien dessiné la hernie discale et le RGO, mais tu dessines jamais l’arthrose ou le ligament croisé ou l’otite séreuse.

Ensuite, on va aborder rapidement (Mmmm… pardon d’avance sur la publicité que je pressens mensongère du « rapidement » ) le registre des mots connotés.

De l’obésité « morbide » .

Des pertes vaginales « sales » .

De la « tumeur » qu’est rien qu’un banal kyste et qui dans ton vocabulaire à toi s’appelle « tumeur » sans que ce soit effrayant dans ta tête.

De tous ces mots dont je perçois la violence et que j’essaie d’expliquer et d’enrober quand ils ont été écrits ou dits par d’autres, et de ne pas dire quand c’est moi qui ai envie de les dire.

J’ai eu la patiente la plus courageuse du monde (vous pensez tous que c’est vous qui l’avez eue, mais détrompez-vous, c’est moi…) qui a bravé son cancer de la gorge mieux que Samson les philistins.

Qui a tout encaissé sans broncher : les rechutes, les huitièmes lignes de chimio, les sondes naso-gastriques, les métastases encore et encore et n’en jetez plus, et que j’ai vue s’effondrer une seule fois, une seule, du diagnostic à sa mort.

Elle était venue les larmes aux yeux (fait inédit) avec son compte rendu de cancéro dans la main. Elle me l’avait tendu, et à voir sa tête, j’imaginais déjà la fin de son monde. J’ai parcouru la lettre, qui était plutôt (pour une fois) pleine de bonnes nouvelles. Des trucs qui régressaient, des scanners qui s’amélioraient, des traitements qui marchaient enfin un peu.

J’ai fini, à force de points d’interrogation, par comprendre ce qui la bouleversait à ce point.

« Tolérance médiocre de la chimiothérapie » .

Dans mon cerveau à moi, c’était plutôt gentil. Alors que d’habitude (et re pardon et re tous sont pas comme ça mais dans mon coin si) (change de coin, me direz-vous) les oncologues ont une furieuse tendance à écrire dans leurs lettres « Elle pète la forme » quand tu vois ta patiente tellement amoindrie amaigrie assourie ((assouri, c’est quand tu as arrêté de sourire)), moi j’entendais plutôt ça comme, pour une fois, « La pauvre, elle a vraiment morflé, elle a été courageuse » .

Elle, et je ne l’ai compris qu’au bout de beaucoup trop longtemps, elle avait entendu « médiocre » .

Comme dans les bulletins du collège en 6ème.

Comme dans « Bon, elle a fait sa chochotte, à pas tolérer sa chimiothérapie… »

J’ai re-compris le pouvoir des mots alors que je pensais l’avoir cerné et ne l’avoir pas oublié.

J’avais re re re oublié.

Et maintenant, je me méfie de médiocre comme je me méfiais de tumeur et de morbide et de sale.

Mais combien de pathologies ai-je annoncées d’un mot rapide comme si les gens savaient à coup sûr, et de combien de mots violents n’ai-je pas saisi la portée ?

Sans doute plein, que j’oublie à mesure de mon SAVOIR grandissant, mais que la fille en moi en P2 aurait entendus en se grattant les couettes, certes, mais au moins en sachant le plus important : qu’ils n’étaient pas évidents.

Sur twitter, on a échangé récemment des anecdotes rigolotes à base de gens qui avaient pris une douche avec du Normacol, parce que sur la boîte c’était marqué « lavement ».

J’ai rigolé comme tout le monde.

Mais en fait, hey, mec, mais BIEN SÛR !

Nous ça nous fait rigoler, du haut de notre petit podium de savoir, parce que, moi la première, ça nous paraît si évident ; mais comment putain de dieu tu veux qu’un type qui n’y connaît rien comprenne qu’il faut pas se laver avec un lavement ? Bielle toi-même.

Comme les ovules qu’il faut mettre dans le vagin et que des fois tu dois le mimer à une patiente étrangère (encore une fois, prenez 5 minutes pour essayer de le faire vraiment chez vous)(ce tour n’a pas été réalisé par des professionnels et ne comporte aucun danger), comme les inhalations que bien sûr il faut respirer mais que c’est un mot authentiquement compliqué, comme la pilule qu’il faut expliquer 40 minutes la première fois parce que en vrai y a aucune fucking raison que la fille connaisse le coup des 7 jours de pause (ou pas !) et de ça se prend par la bouche, comme tellement, tellement, tellement de choses qu’on oublie et que j’ai oubliées alors que je m’étais promis de ne jamais.

TRANSITION : (elle était censée être ciselée de ouf, ma transition, sur le pouvoir des mots tout ça, mais j’ai tellement encore à dire que je vais vous la raccourcir) : Transition : hey, les gens, le pouvoir des mots !!

On a passé un bout de la soirée avec mon futur-presque-meilleur-nouvel-ami à réfléchir sur la question de comment poser à nos patients la question des violences. On était bien d’accord (en bon twittos élevés au grain) qu’il faut poser la question à tout le monde, systématiquement. On s’est échangé nos trucs de comment. Comment le placer discrétos entre la poire et le fromage, « Des opérations des hospitalisations des maladies chroniques des violences des allergies et vos vaccins ? »

On avait chacun nos trucs à nous, qui marchaient bien et qui nous convenaient bien.

Pas le même placement, mais la même question : « Avez-vous déjà été victime de violences ? » .

Avez-vous, déjà, été, VICTIME, de violences ?

Je passerai relativement rapidement sur la problématique du mot « violences », qui peut vouloir dire violence sexuelle, violence physique, violence morale, et j’en passe. La question est vaste et n’est pas là ce soir.

Ce soir, on s’est attardés sur « victime » .

On s’est raconté des anecdotes, toutes pareilles.

« Non, jamais ! (mais (huit consultations plus tard) mon oncle a tué mon frère et c’est moi qui ai trouvé son corps) » –> c’est pas moi la VICTIME.

« Non, jamais ! (mais (deux ans après) mon père frappait ma mère et c’est moi qui m’interposais à 12 ans) » –> c’est pas moi la VICTIME.

On s’est dit qu’on passait probablement à côté de plein de choses, en formulant comme ça, à cause d’un bête mot.

Que sans doute plus l’histoire était violente, plus les gens n’osaient pas piquer la place de la « vraie » victime, et répondaient non. Parce que eux, c’est pas si grave.

Après on s’est dit aussi que hey, si une personne sur dix a été victime de violences, c’est sans doute que grosso modo environ une personne sur dix a été auteur (autrice ?) de violences. (oui ok, stats foireuses, une même personne peut en violenter plusieurs autres mais bon, vous voyez l’idée…)

Qu’à ces personnes-là, aux auteurs, ça valait bien peut-être le coup de leur ouvrir une porte aussi. Qu’on peut en parler chez moi. Que je suis là pour écouter n’importe quelle histoire. Que je peux tout entendre, mais que vous me dites ce que vous voulez. Que pour eux, c’était vachement fermer une porte de parler uniquement de victimes alors qu’ils étaient coupables.

On a cherché plein de formules, on a bidouillé autour, on a fini par se mettre d’accord sur un compromis transitoire faute de mieux : « Avez-vous déjà vécu d’une façon ou d’une autre des violences ? ».

Le « vécu d’une façon ou d’une autre » est pas bien joli, mais a le mérite d’ouvrir à la fois sur les différentes formes de violence, et sur les positions possibles de victime de témoin ou d’auteur ou les trois.

Ça roule pas très bien en bouche. C’est un peu dur à dire, je trouve, un peu pas langage parlé facile.

Si vous avez une autre idée, on est preneurs.

* la bielle Hélène ahahaha. La bielle et la bête ihih. La bielle de Cadix a l’essieu de velours JE SUIS LA REINE DU CALEMBOUR.

Injonctions paradoxales. Mes fesses.

2 octobre, 2015

Un jour prochain, je planifie de vous raconter comment Twitter m’a sauvé la vie.

En attendant ce jour, je m’ennuie quelques fois, je vais vous raconter comment Twitter m’a cueillie un matin à l’aube, et m’a donné envie de tout plaquer, de tout foutre en l’air, et d’aller dresser des ours quelque part en Auvergne.

J’ouvre les yeux. Il est 10h55 du matin. Je tombe là-dessus.

« Arrêt de travail : des médecins piégés par les caméras cachées de France TV »

Morceaux choisis :

« Après trois minutes dont 15 de consultation, un arrêt de travail de sept jours est délivré à la journaliste »

((« Après trois minutes dont quinze de consultation » … Je sais pas vous, mais moi je sais pas ce que ça veut dire. Je retourne le truc dans tous les sens, hein, mais 3 minutes dont 15 de consultation, non, vraiment, je vois pas.))

Blablabla. « Elle se dit épuisée, le médecin la croit sur parole » .

MAIS PARDON ! Croire ses patients sur paroles ? Scandale.

Je m’excuse. Je plaide coupable. Je crois mes patients.

Je vous avais raconté il y a longtemps que c’était difficile pour moi, ces histoires d’arrêts. De juger la souffrance, sans essayer de comparer à la mienne, sans me dire que hey, bon, ça va.

D’écouter avec bienveillance et compassion une meuf qui m’explique que 8h par jour avec seulement 1h de pause déjeuner, c’est insoutenable, alors que je l’écoute à ma 11ème heure de boulot de suite sans avoir mangé ni bu ni fait pipi.

C’était difficile pour moi au début, j’étais un peu rigide. J’arrêtais deux jours pour une rhino s’il fallait vraiment, parce que hey, bon, une rhino, ça va, quoi. Je tapais du poing sur la table si on me demandait trois jours au lieu de deux.

Et puis au fur et à mesure du temps, j’ai rencontré des gens.

J’ai pris un bain de foule. J’ai cogné mes étroitesses d’esprit contre les largeurs de la réalité de la vie quotidienne de mes patients. J’ai vu que des fois, les deux jours pour une rhino, c’était pas vraiment pour une rhino, c’était aussi pour les dix ans sans arrêts et les quatre enfants à la maison et le mari absent et les humiliations quotidiennes et la sous-chef rigide et les fins de mois inbouclables et la mère malade et le fils aîné en prison.

Je tire sur la corde, là, mais c’est pour vous dire que petit à petit, j’ai mis mes principes de côté et j’ai commencé à vraiment écouter les gens.

Et si quelqu’un me dit que c’est insupportable d’aller travailler, pardon, mais je le crois.

Parce que quand un mec me dit j’ai eu la gastro et j’ai vomi et j’ai la diarrhée, figurez-vous que quand je lui palpe le ventre, c’est principalement pour vérifier que c’est pas une appendicite un peu bâtarde.

Parce que non, j’ai pas des scanners supermanesques au bout des doigts pour voir si le type a vraiment une gastro ou pas, et je lui demande pas de passer la fin de l’après-midi dans mes toilettes pour aller vérifier de visu qu’il a bien fait caca liquide.

Quand un mec me dit « J’ai vomi et j’ai eu la diarrhée », pardon, je le crois sur parole.

Quand un mec me dit « Je supporte plus d’aller au travail, je dors plus, j’ai des boules dans le ventre sur la route le matin », bah c’est pareil.

Il y a 5 ans, je voyais des menteurs partout, je me méfiais, je redoutais qu’on me prenne pour une poire.

Et puis j’ai réalisé que de toute façon, j’avais aucun scanner magique pour vérifier.

Depuis, j’ai pris un parti pris qui à la fois me simplifie la vie et à la fois est inévitable : je crois mes patients.

C’est MON PUTAIN DE JOB, de croire mes patients.

Des fois, souvent, je suis la seule personne sur terre pour les croire, pour être à côté d’eux et pas contre eux, pour les regarder avec bienveillance et pas avec méfiance, pour les prendre pour des adultes et pas pour des gamins qui cherchent à sécher l’école. La seule personne sur terre.

Dans un monde de plus en plus policier, où des mecs avec un bandeau « Contrôle Qualité Travail » sur le bras accompagnent certaines de mes patientes aux chiottes, pour vérifier qu’elles n’y passent pas plus de temps que le temps nécessaire à un pipi réglementaire. Je vous jure, hein, j’invente pas. J’ai eu deux patientes de deux entreprises différentes accompagnées aux chiottes à chaque fois, et surveillées par un mec qui pointait leur temps de miction.

Hey bin dans ce tsunami-là, des fois, je suis la seule personne sur terre à croire en leur bonne volonté.

Alors oui, je m’en cogne. Si deux ou trois fois sur cinquante on me mène en bateau, on me raconte des salades et des souffrances qui n’en sont pas, on essaie de me gratter un arrêt pas justifié, tant pis.

Il y a sept ans, j’étais terrifiée à l’idée de donner un arrêt injustifié à un mec pas vraiment malade.

Aujourd’hui, je suis terrifiée à l’idée d’en refuser un à quelqu’un qui souffre.

So sue me.

Tant pis. Tant pis, merde, si des fois je me fais prendre pour une poire. J’assume.

C’est mon rôle, de faire confiance à mes patients et de les croire et de les soutenir. Et s’il faut quelqu’un pour aller dénicher le un sur cinquante qui a menti, ce ne sera pas moi.

Et je ne vous raconte pas tous ceux qui refusent mes arrêts, inlassablement, parce qu’ils ne peuvent pas, parce qu’ils ne veulent pas, parce que ça ne se fait pas. Tous ceux qui sont au bord de la falaise et que j’essaie d’éloigner, et qui me disent non, ça va.

Dans ma pratique, on me refuse beaucoup plus d’arrêts qu’on ne m’en extorque.

Vos mères, journalistes de France TV.

Non, je n’examine pas tous mes patients qui me racontent qu’ils ne dorment plus.

Parce que leur tension, là, je m’en cogne. Parce qu’ils ne viennent pas me voir pour que je leur dose leur cholestérol. Alors oui, j’ai dû arrêter quelques fois dans ma vie des mecs qui m’ont prise pour une pomme, qui voulaient passer un week-end avec leurs potes et qui ont bien rigolé en leur racontant comme je les avais arrêtés juste en les croyant sur parole. Au nom de tous les mecs que j’ai été la seule à écouter, la seule à entendre, la seule à croire, tant pis.

Mon job, c’est d’être aux côtés de mes patients. C’est pas d’être flic, ou directeur de conscience.

Mon boulot est assez dur comme ça, je me contente d’essayer de le faire.

Bref, sur Twitter à l’aube, je m’énerve bien.

Caméras cachées de mes couilles, de gens qui ont pas la moindre idée de ce qu’est mon boulot et qui viennent me donner des leçons à une heure de grande écoute.

J’inspire j’expire.

Il est maintenant 10h57, et je tombe là-dessus :

Ça, c’est un truc envoyé par Sophia, qui est genre pour faire vite une branche de la sécu qui propose aux patients diabétiques de les suivre de près et de leur envoyer des bons conseils par la poste 3 ou 4 fois par an, parce que leurs médecins sont vraiment des tanches pas capables de suivre des diabètes (en résumé).

Le bilan lipidique, je vous la fais en court aussi, mais depuis un moment, de plus en plus d’études disent qu’on s’en cogne.

En gros, l’histoire c’est qu’il vaut mieux donner des médicaments anti-cholestérol plutôt en fonction des facteurs de risques globaux, et pas en fonction du chiffre noté sur le papier. En gros, si vous êtes diabétique trop gros avec un père qui a fait une crise cardiaque à 40 ans, ça vaut sans doute le coup de vous donner une statine, même si votre chiffre de cholestérol sur le papier de la prise de sang est pas si pire, alors que si vous êtes un type mince en bonne santé qui fait du sport sans aucun antécédent, on ferait mieux de pas vous en donner même si le chiffre sur le papier est très vilain.

Je résume, hein.

Bref, perso, mes diabétiques à haut risque cardio-vasculaire qui ont déjà un médicament pour le cholestérol, j’arrête de leur doser. Parce que grosso modo, quel que soit le résultat, le médicament est indiqué pareil.

Bref, passons les considérations théoriques.

Arrêtons-nous sur le « Vos patients concernés ont reçu un courrier leur rappelant que vous êtes un gros naze qui fait pas ce qu’il faut pour leur santé. »

Je vais me permettre un AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH.

Qui es-tu, Sophia de mes fesses, qui ne connais pas mes patients, qui ne sais pas leurs frousses, leurs certitudes et leurs incertitudes, leurs représentations familiales, qui ne sais pas à quel point je bataille pour réussir à faire un bilan 1 fois par an à M. Bernard (qui en veut zéro), alors que je bataille pour faire un bilan 4 fois par an à Mme Michel (qui en veut dix), qui ne sais pas que M. Leduc prend tous les jours sa statine et des fois deux quand il a mangé un os à moelle, ni que M. Gras l’oublie un jour sur deux parce que le soir avec son travail il y pense pas, et que M. Fernand attend son bilan tous les ans comme le messie pour savoir s’il va faire sa semaine de jeûne ou non, et que Mme Bourgeois prend de la levure de riz rouge en plus parce qu’on ne sait jamais, qui es-tu, bordel de dieu, pour faire rentrer tous ces gens-là dans la même case en décidant que j’ai eu tort de ne pas leur faire un bilan inutile cette année ?

Et que vais-je dire à Mme Michel qui me réclame son cholestérol tous les deux mois, à qui je me suis échinée à dire que c’était pas la peine, quand tu lui auras envoyé ton courrier qui dit « Ahahah, ton médecin c’est rien qu’un sale mauvais qui aurait dû te doser le cholestérol » ?

Que fais-tu de la confiance que j’ai mis un ou deux ans à tisser, péniblement, avec mes petites mains et mes petits fils de laine rabibochés ?

Tu t’assoies dessus ? Ah oui, ok, c’est bien ce qu’il me semblait.

Mais mêlez-vous de vos fesses, Marie Jésus Joseph.

À ce stade-là, en 12 minutes sur Twitter et 40 secondes dans ma vie à moi qui remonte mon fil, j’ai déjà eu deux injonctions paradoxales et je suffoque.

Ahahah, les médecins qui écoutent leurs patients et qui les croient, et qui font des arrêts de travail qui coûtent des sous à la sécu.

Ahahah, les médecins qui écoutent pas leurs patients et qui leur font pas des bilans sanguins inutiles qui coûtent des sous à la sécu.

À ce stade-là, j’ai singulièrement envie de raccrocher la blouse.

Moi, qui ne vis que pour mon métier.

Il était 10h59, et je sentais de gros muscles verts poindre sous ma chemise de nuit et la déchirer. (C’est une image, j’ai pas de chemise de nuit.)

Du coup, j’ai repensé en arrière.

J’ai repensé à ma collègue, qui va fermer sa porte, parce que les statistiques de la sécu lui ont dit qu’elle faisait trop d’arrêts de travail.

Que je vous raconte un peu comment ça marche, les contrôles de la sécu.

Ils prennent une moyenne (genre combien de jours d’arrêt pour X patients par médecin), et ils prennent les 10% du dessus, et ils leur tombent dessus. « Vous faites plus d’arrêts que la moyenne de vos collègues » .

Si t’essaies d’expliquer que tu vis dans une zone défavorisée, pleine d’ouvriers qui se pètent le dos dans des usines malveillantes qui te surveillent quand tu vas pisser, ils te répondent : « Oui mais vous faites plus d’arrêts que la moyenne de vos collègues » .

Si t’essaies d’expliquer que tu vois 70% de gens de plus de 68 ans, contrairement à tes collègues, ils te répondent : « Oui mais vous faites plus d’arrêts que la moyenne de vos collègues » .

Et on cause en pourcentage, hein.

C’est-à-dire que le mec qui voit 85 patients par jour sans sourciller, qui fait des consults de 5 minutes, qui facture des trucs que toi tu fais 8 fois par jour en acte gratuit (l’ordonnance de semelles orthopédiques pour une petite de 6 ans aux pieds plats, le renouvellement de passage infirmier pour 6 mois pour un patient grabataire, le renouvellement d’INR pour ton patient sous AVK, juste un vaccin entre deux parce que tu l’as déjà vu et examiné il y a quatre jours et que tu fais juste l’injection et que con comme tu es tu fais pas payer, l’ordonnance de Doliprane pour la mère que tu connais et qui en a besoin sur la consultation de la fille, je m’arrête là parce que vous voyez mais j’en fais bien 6 à 10 par jour), bref, le mec qui fait 85 consultations par jour dont 10 actes qui devraient être gratuits qu’il fait payer parce que hey, en passant juste la carte vitale personne ne voit rien, bin son ratio d’arrêts de travail sera vachement meilleur que le tien, pauvre con qui a expliqué aux gens qu’il ne sert à rien de consulter pour un rhume, qui a fait des vaccins et lu des bilans biologiques et des IDR entre deux sans faire payer, qui a appelé deux ou trois patients inquiets pour leur donner des conseils gratuits au téléphone et expliqué que la consultation en urgence aujourd’hui c’était pas la peine.

Ce mec-là sera jamais emmerdé par la sécu. Parce que son ratio est super bon. Parce qu’il reconvoque les otites à J3 pour vérifier.

Parce qu’il renvoie à d’autres les patients un peu trop chiants, un peu trop lourds, un peu trop malades, un peu trop pas rentables.

Il a des chiffres fabuleux, pour la sécu. Voilà un médecin comme il faut. Voilà un médecin qui n’arrête pas trop.

Et ma consœur, on lui tombe dessus. On lui explique qu’elle fait mal. On lui explique que statistiquement elle est pire que les autres. STATISTIQUEMENT, hein. C’est-à-dire qu’elle est dans la tranche du haut. Donc on lui explique qu’elle est le dernier wagon du train, celui où il y a le plus de morts, et que pour bien faire on va supprimer le dernier wagon. Une fois le dernier wagon supprimé, l’avant dernier deviendra le dernier, et on lui tombera dessus parce qu’il est le dernier.

Elle va partir.

Alors qu’elle est le médecin que vous voudriez tous avoir.

J’ai repensé aussi et j’ai la flemme de vous chercher le lien à cet article sur les infirmiers libéraux qui coûtent trop cher.

Les énarques, sur leurs petits sièges en velours, ont vu des chiffres. Ohlala les dépenses de soins infirmiers en ville augmentent trop beaucoup. Ils coûtent trop cher. Il y a sans doute des abus. Contrôlons-les, réduisons-les, assommons-les.

Qu’on soit très clairs, on parle des tarifs des infirmiers à domicile. Genre 3 euros pour une prise de sang et 7 euros pour un pansement difficile de 20 minutes. REMBOURSÉS.

Les chiffres sont limpides : ça augmente !! SCANDALE !

Alors qu’on fait des plans de réduction des coûts hospitaliers, qu’on fait sortir les gens de l’hôpital de plus en plus tôt après une opération pour économiser des sous, qu’on les balance à domicile 48h après leur chirurgie parce que hey, l’hôpital c’est pas l’hôtel, que les gens vieillissent et vivent à la maison de plus en plus vieux, figurez-vous que c’est pas dieu possible les coûts des infirmiers à domicile augmentent !

Alors la solution est simple, c’est qu’ils sont trop payés ou trop nombreux et qu’il faut diminuer l’offre.

Idem pour les transports, sur un autre article que j’ai re la flemme de vous chercher. Le coût des transports augmente, il y a fraude. Les médecins font des bons de transports de complaisance, je ne vois que ça.

Mon lapin. On a de plus en plus de vieux, on a de plus en plus de pauvres, on a de plus en plus de mis de côté de la société qui ne veut plus d’eux, on a de plus en plus de gens sortis manu militari de l’hôpital parce qu’ils coûtent trop cher, et la seule explication que tu vois au coût des soins infirmiers à domicile et des transports qui augmente c’est que les gens abusent et que les médecins sont complaisants ?

Et je te paye avec mes impôts pour mobiliser tes trois neurones pour arriver à ces conclusions-là ?

Je m’emporte, pardon.

J’ai atteint le point « Et c’est avec mes impôts ! », c’est le signe que je dois sans doute arrêter de parler.

Mais tu vois, je suis la fille qui ne vit que pour son métier, qui ne se définit que par ça, qui ne serait rien sans lui, et à qui tu as donné envie, en 12 minutes sur twitter, de tout plaquer et d’aller dresser des ours en Auvergne.

Alors que je connais même pas l’Auvergne et que si ça s’trouve c’est moche et y a pas l’ADSL.

Demandez-vous.

21 septembre, 2015

J’ai connu Mme B. au tout début de mon remplacement chez le Dr Cerise.

Je l’ai très vite pas aimée du tout.

Au bout de ma troisième consult avec elle, j’écrivais dans son dossier : « Moi je trouve surtout qu’elle consulte beaucoup trop souvent pour une femme de 32 ans » . Et la fois d’après : « Il faut arrêter les examens complémentaires ».

Elle était INSUPPORTABLE.

Il fallait l’arrêter trois fois de suite pour une sinusite à la con.

Elle avait encore trooooop mal. Et elle se sentait encore troooop pas bien.

Moi on était en février, et je fumais deux paquets par jour et je crachais un demi-poumon entre chaque deux patients, en me tenant pas sur mes jambes et en étant obligée de m’asseoir par terre parce que tousser me prenait toute la force que j’avais en moi et dépassait celle de tenir juste debout sur mes jambes, et elle il fallait que elle je l’arrête parce qu’elle avait encore trop mal au sinus droit sous l’œil, et puis la tête comme du coton aaaaah ça n’allait pas du tout elle pouvait pas aller travailler comme ça. Ça me rendait folle.

Elle avait obtenu haut la main le record de lapins sur la plus petite durée de temps envisageable.

J’veux dire, la meuf était capable de te poser trois lapins sur la même matinée.

Elle venait pas à son rendez-vous de 8h.

J’appelais, à 9h30, elle avait pas pu venir, elle s’était pas réveillée, vaguement pardon, elle reprenait rendez-vous à 11h45.

À 11h43 elle appelait pour dire qu’elle annulait le rendez-vous de 11h45 et elle en reprenait un à 12h30.

Et puis elle arrivait à 13H12, en disant : « Oui mais on a dû habiller sa Barbie » .

Moi je pétais un plomb. « On a dû habiller sa Barbie » , sur le TROISIÈME rendez-vous de la journée, je me sentais pousser des veines sur mes tempes dont je ne soupçonnais pas l’existence.

Au 12ème lapin, du haut de ma troisième année d’exercice et de mes 30 ans, j’ai tapé du poing sur la table.

Je l’aurais peut-être pas fait pour une autre, mais elle m’agaçait tellement, avec ses bajoues vides et son regard bovin et son « On a dû habiller la Barbie » l’air de s’en foutre totalement, sans dire pardon ou désolée ou mes couilles, j’ai craqué. J’ai demandé son aval à mon chef, et je lui ai dit que les prochaines fois, ce serait 40€ la consult. Voilà. AHAH ! Toc !

J’ai pris mon air docte, je lui ai dit que maintenant ça suffisait, et que pour tous les retards, ce serait 40€.

Je l’aurais fait sans doute pour personne d’autre, mais elle, vraiment, elle me sortait par les yeux.

Elle a hoché la tête et elle a payé 40€ et je me suis dit que j’avais rudement bien fait.

Parce que comme ça JE LUI APPRENAIS, voyez ?

J’ai connu Mme G. au tout début de mon remplacement chez le Dr Carotte. Et je l’ai très vite pas aimée du tout.

Elle arrivait toujours en retard, toujours, elle aussi.

Avec l’air de s’en foutre et des excuses pourries, des j’ai pas trouvé de place pour me garer, et presque à l’entendre c’était de ma faute.

Elle venait toujours pour des trucs qui existent pas, des vertiges qui n’en étaient pas, des douleurs thoraciques merdiques, des gênes respiratoires de mes fesses. Elle exigeait toujours un scanner de tout le corps « pour voir ce qui n’allait pas », parce que c’était quand même pas normal et que dans la tête dans la tête quand même elle voulait bien mais que c’était pas dans la tête de pas pouvoir respirer à ce point-là. Elle voulait qu’on lui dose son magnésium et « tous les acides aminés » pour voir si elle avait pas des carences. Elle arrivait avec 12 minutes de retard en disant que c’était pas grave parce que c’était même pas pour une consultation c’était pour une prise de sang.

Et son arrêt de travail qui n’en finissait pas, qui partait sur une sciatique, qu’on prolongeait pour une sinusite et qu’on re-prolongeait pour une tendinite de la moitié gauche du corps (??).

Quand j’avais réussi à la calmer sur la respiration, elle revenait avec des fourmis dans la moitié du corps et que c’était quand même peut-être une sclérose en plaques parce qu’elle avait lu sur Internet que les fourmis c’était peut-être la sclérose en plaques.

Dans la salle d’attente elle criait et elle apitoyait tout le monde de à quel point elle devait passer avant tous les autres.

Ses enfants faisaient un bruit qui existe même pas sur l’échelle de Richter du bruit ; du coup ça m’allait bien qu’elle passe avant tout le monde même si c’était pas justifié du tout, ça faisait du bien à ma tête.